犯罪心理学者「犯罪者の心理は分からない」

鬼才ラース・フォン・トリアー監督の最新作『ハウス・ジャック・ビルト』公開を目前にファン垂涎ものの濃厚なトークイベントを実施。犯罪心理学者が、本作の元ネタかもしれない(!?)実際に起きた事件と本作の共通点を明かしつつ、学者といえども「犯罪者の心理は分からない」等の持論を述べた。

映画『ハウス・ジャック・ビルト』(原題 The House That Jack Built )の舞台は1970年代の米ワシントン州。建築家になる夢を持つハンサムな独身の技師ジャックはあるきっかけからアートを創作するかのように殺人に没頭する。彼の5つのエピソードを通じて明かされる、 “ジャックの家”を建てるまでのシリアル・キラー12年間の軌跡を描く。

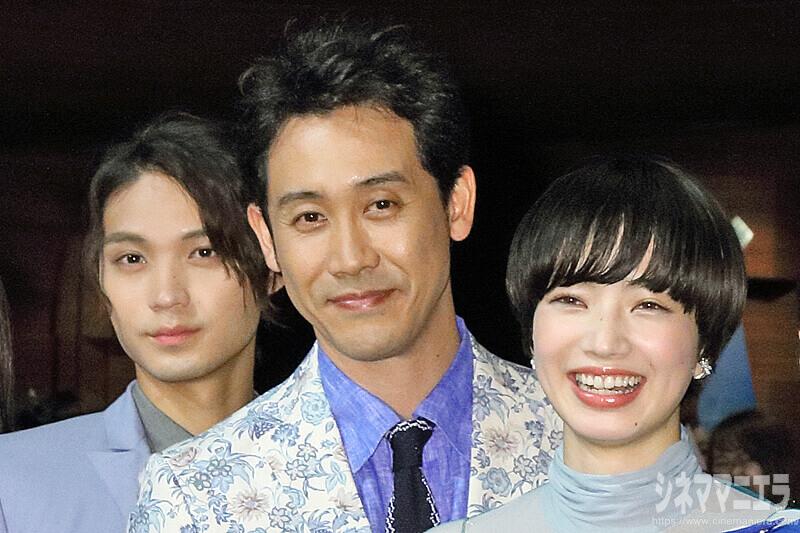

メガホンを取ったトリアー監督は「これはシリアル・キラー映画ではない」と発言! この日のイベントでは、その真意をより深く理解するため “シリアル・キラーを主人公に据えた本作で監督が表現したかったこと”、そして“本作の本質は一体どこにあるのか”を、桐生正幸教授(東洋大学教授・博士(学術);犯罪心理学)と、村山章氏(映画ライター)という各界のプロフェッショナルである二人が語り尽くした。

部屋中に本がずらりと並べられたゴシック調の内装でアンダーグラウンドな雰囲気が漂う場所で開催された本イベント。滅多に交わることがない各界のプロフェッショナルがトークを繰り広げる貴重なイベントということもあり、大雨にも関わらず、開場時間の前から観客の方が列を作り、いまかいまかとイベントスタートを待ちわびていた。

まず初めに、村山さんから「とにかく人を殺しまくった12年間のストーリーという内容ですが、桐生先生は本作を見てどのように感じましたか?」と感想を問われると、桐生さんは「そもそもシリアル・キラーというのはある目的や動機があって罪を犯しますが、しかし本作のジャックは殺害方法や動機がそれぞれ異なっている。むしろ、さまざまな殺人事件の方法があって、それをある意味モザイクのようにくっつけていったようでした。単体としては殺人事件として見る事は出来るのですが、同一の人が繰り返すのはなかなか考えにくいというのが一つありました。もう一つは、監督の独特の描き方かもしれないんですが、この映画の殺人方法というのは、非常にメタ認知というか、離れたところから見ているように感じました。そこで、この作品は何を基にして殺人方法を描いているのかと考えてみたのですが、コリン・ウィルソンによる『殺人百科』という本から引用して描いているのではないかと思いました。1985年あたりから殺人事件に対する新しい分析が一般的に始まっていくんですが、映画で描かれている殺人形態というのは、当時コリン・ウィルソンが収集したものと似たような形態になっており、さらには映画も同じような時代が舞台となっています。まさにドンピシャで描いているので、監督はあなどれないなと思いました (笑)」と、犯罪心理に詳しい桐生さんならではの目線で分析。

photo by Zentropa Christian Geisnaes ©2018 ZENTROPA ENTERTAINMENTS31,ZENTROPA SWEDEN,SLOT MACHINE,ZENTROPA FRANCE,ZENTROPA KÖLN

続いて、本作の中で起こる5つの事件についてひとつひとつ振り返ると、桐生さんは「一つ目の殺人は、イラついて衝動的に殺してしまう。一方で二つ目は、ターゲットを絞り込んで計画的に行っています。また三つ目の事件になると、ライフルを使った大量殺人を彷彿とさせるようなハンティングのような殺害です。そして四つ目は、形態的には猟奇的な殺人なんですが、女性の体を戦利品として自分が保持するというものでした。70~80年代には、このような連続事件が沢山発生していましたから、監督があえてその時代背景を選んで表現したということは考えていいと思います」と、殺人方法と時代背景の関係性も視野に入れた見解を述べた。

“シリアル・キラーというのは一貫した目的というのがあるものなのか”と村山さんが尋ねると、桐生さんは「犯罪者がなぜ法を破るかというと、逮捕される危険性や自分が死刑になるかもしれない危険性のリスクと、自分にとって利益になる “(性的なものや、ストレスを発散するための)大きな興奮”などのベネフィットを天秤にかけたときに、ベネフィットの方が重くなってしまうからなんです。その興奮を得るためには、こういったことをやればいいといったある種の手口というものがそれぞれのシリアル・キラーのなかに存在しているのですが、本作のジャックにはそういった一貫性が見えてこない。一貫性を描くことによって本当のシリアル・キラーの映画になってしまうのだけど、あえてモザイクやパッチワークのような一貫性がないものを監督は描いているのかなと思います」と、実際の犯罪者とジャックの違いや、監督の意図を語った。

犯罪心理学者でありながらも、シリアル・キラーの気持ちは全く理解できないと明かす桐生さんの発言を聞いて村山さんが驚いた様子をみせると、桐生さんは「事件が起きた時に、“犯罪者の動機は何ですか”と聞かれることが多いのですが、犯罪者の心理は分からないです。概ね珍しい事件が起きた時に、大体が犯罪者に物語性を求めたり、自分たちが分かりやすい原因を見つけようとしますよね。でも犯罪心理学について犯罪者の心理というのは一番難しいんです。だから、そのことについて難しいことは難しいと受け止めなければ、本当にその人を理解することは出来ないと思います。」と、現役で犯罪心理学者として活躍する桐生さんのリアルな心情を明かしました。

本作の感想について問われた時に、「シリアル・キラーを描きつつも本当のシリアル・キラーではないんです。むしろシリアル・キラーは題材としているだけで、訴えたいことは別にあったんじゃないかとも思いました」とも明かしていた桐生さん。

村山さんはそんなシリアル・キラーらしくないジャックを絡めて、「本作のジャックは、実在した犯罪者ジャック・ザ・リッパーの“ジャック”や、童謡のマザーグースに出てくる“ジャック”など色んな意味合いが込められていると思いますが、桐生さんが先ほどから説明してくださっているようなシリアル・キラーではないですよね?すごくずさんですし、殺すことを神様が許してくれていると勘違いするほど、運がいい (笑)それは、シリアル・キラーとしてどうなんでしょう?」と桐生さんに質問。

すると、桐生さんは「新しいシリアル・キラーが現れたということになるんじゃないですかね。そもそも証拠を残しすぎじゃないかと思うんですよ(笑)一人目の被害者の事件の時も目撃者がいたわけですよ。普通はこれですでに捕まっていますよね。でも捕まらない(笑)」と、実在するシリアル・キラーのようにはいかない映画ならではのシリアル・キラーの描かれ方を楽しんでいる様子。続けて、村山さんは「この映画が怖いなと思うのが、被害者に対して見ている私たちも本当にイライラするんですよ(笑)ジャックの気持ちが分からなくはない、わかった気になってしまうのが恐ろしい映画だなと思いましたね。」と、本作が人の心理を揺さぶってくるような場面があることについても言及。

photo by Zentropa Christian Geisnaes ©2018 ZENTROPA ENTERTAINMENTS31,ZENTROPA SWEDEN,SLOT MACHINE,ZENTROPA FRANCE,ZENTROPA KÖLN

また、話題が本作で描かれている事件の描写に飛ぶと、桐生さんは「描き方が本当にリアルですよ。引きずった死体とかかなりひどいですよね…。この監督はある意味、研究者目線ですよね。個々を深く掘り下げて、しっかり描いています。遺体そのものの形状や、死後硬直や遺体の腐敗なども細かい。ディテールに関してはすごくリアルです。四人目の被害者が殺されるシーンはまさに猟奇的な殺人方法ですが、遺体そのものの戦利品の取り方や、使い方に対してはなるほど!と思いました。一方で、三人目の被害者のエピソードでハンティング的な殺し方をするシーンは、ライフルを打った後の形状や倒れ方もどうやって撮ったんだろうと思うほど、リアルでビックリしちゃいました。個々を見ているとすごく上手いなと思います」と死体の描き方まで容赦ない監督のこだわりに驚きを隠せないようでした。

話はよりディープな内容となり、シリアル・キラーを主人公に据えておきながら“シリアル・キラーもの”ではないという本作の本質はどこにあるのか?という論点でトークは白熱!

桐生さんは「シリアル・キラーを題材にして、何かを表現したかったのは間違いないですね。本当にシリアル・キラーを描きたかったら、これだけ綿密に描写できる監督ですからきちんと表現できると思うんですが、本作ではそれを目的にしていなかったんだと思います。そういう意味では、この映画を観て模倣する人はむしろ少ないんじゃないかと。離れて犯罪を見ている感覚が映画から伝わってくる作品です。本当に何を描きたかったのかはむしろお聞きしたいくらいです」と、リアルな描写を持ちながらも実際の犯罪とはかけ離れた視点で描かれる本作について語りました。

村山さんは、本作について「監督は、昔は世の中クソみたいなことばっかり起こるぞ!という映画を、サディスティックに撮っていたと思うんですけど、最近は、それをもっと自虐的に笑って描いているような感じがします。本作で語るジャックの哲学も、自分の犯罪を正当化したいだけなんですよね。正当化したいジャックと、ツッコミ役のヴァージがいるんですよね。善と悪というよりも、どっちもグレーなんですよ。映画を見ている人って、どこかで酷いことを撮って欲しいと思っていると思うんです。そう思っている自分たちも一緒に笑われているような気がしましたね」と語り、桐生さんも納得した様子。

ここで一般の方が、桐生さんと村山さんへ直接質問ができることに!

最初はディープすぎるトークテーマに恐る恐る質問を投げかけたり、静かに耳を傾けていた観客の皆さんですが、トークの内容が盛り上がってくると、質問者に関わらず様々な人が積極的に発言!あっという間に会場が一体となり、大盛り上がりのQ&Aタイムとなった。以下、質問内容。

Q:本作はR-18指定作品という事で、私はグロ系が苦手なのですが、今まで何とか見れたのが、『冷たい熱帯魚』や『ムカデ人間』でした。今作は私は見ることができるでしょうか?

桐生さん「観終わったあとに考えてみると、この映画って殺人映画じゃないんですよね(笑) 2回観ましたが、最後のシーンが強烈でした…!」

村山さん「本作はブラックコメディだと思うんですよ。ディテールはたしかにすごいんですが、笑ってしまうシーンも沢山あって、そんなに生々しくないと思います。観終わったあとの印象は残酷な映画ではなくて、思っていたものとは違うという事は断言できます!」

Q:監督の過去作は女性が主人公の映画が多かったと思うのですが、今回主人公が男性になったのは監督の心境の変化があるのでしょうか? シリアル・キラーは男性が多いということもあったんでしょうか?

桐生さん「いかなる犯罪も男性の方が多いですね。女性のシリアル・キラーはそんなにいない」

村山さん「心境の変化はあったと思いますよ。『メランコリア』は鬱病に苦しんでる女性が主人公なんですが、本人が鬱から復帰したときに撮った映画なので、かなり同一視していたと思います。今まで映画の中で女性をいじめると同時に、男性はクズだという事を描いていましたが、そういう意味では本作も合点がいきますね」

「イタリアを彼女と車で旅行しているとき、僕は脚本を読んだばかりでそれに取り憑かれていて、車を運転しながら脚本を思い出して、吹き出してしまったんだ。それで、この脚本はホラーとコメディの絶妙なミックスだということに改めて気づいたんだ。とにかく魅了されたよ(笑)」

映画『ハウス・ジャック・ビルト』(クロックワークス、アルバトロス・フィルム 配給)は2019年6月14日[金]より全国公開

© 2018 ZENTROPA ENTERTAINMENTS31,ZENTROPA SWEDEN,SLOT MACHINE,ZENTROPA FRANCE,ZENTROPA KÖLN

※本作は映倫のR-18作品です。

『ハウス・ジャック・ビルト』ラース・フォン・トリアーの描くシリアルキラー覚醒

コリン ウィルソン著「殺人百科」をAmazonで購入する

コリン ウィルソン著「現代殺人百科」をAmazonで購入する